老朽化した病棟の建て替えを契機に、精神科医療そのもののあり方を問い直し、入院医療改革と地域精神ケア構想の実現を進めてきた大内病院。これまでの記事では、入院医療改革、およびその要となるリハビリの取り組みなど、主に病院内の改革についてご紹介してきました。最後の記事では「地域」の側に必要なものをつくり、退院した患者さんを支え続ける地域精神ケアの現場で働く4名のスタッフにご登場いただきます。

地域精神ケアとは、精神疾患や障がいを持つ人々が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、医療機関、福祉施設、行政、住民などが連携して包括的なサポートを提供する仕組みのこと。住まい調整、居場所の創出、食の提供、仕事の確保に仲間づくり、在宅医療、訪問リハビリにデイケアまで、患者さんが地域で暮らしていくために必要となる支援は多岐に渡ります。

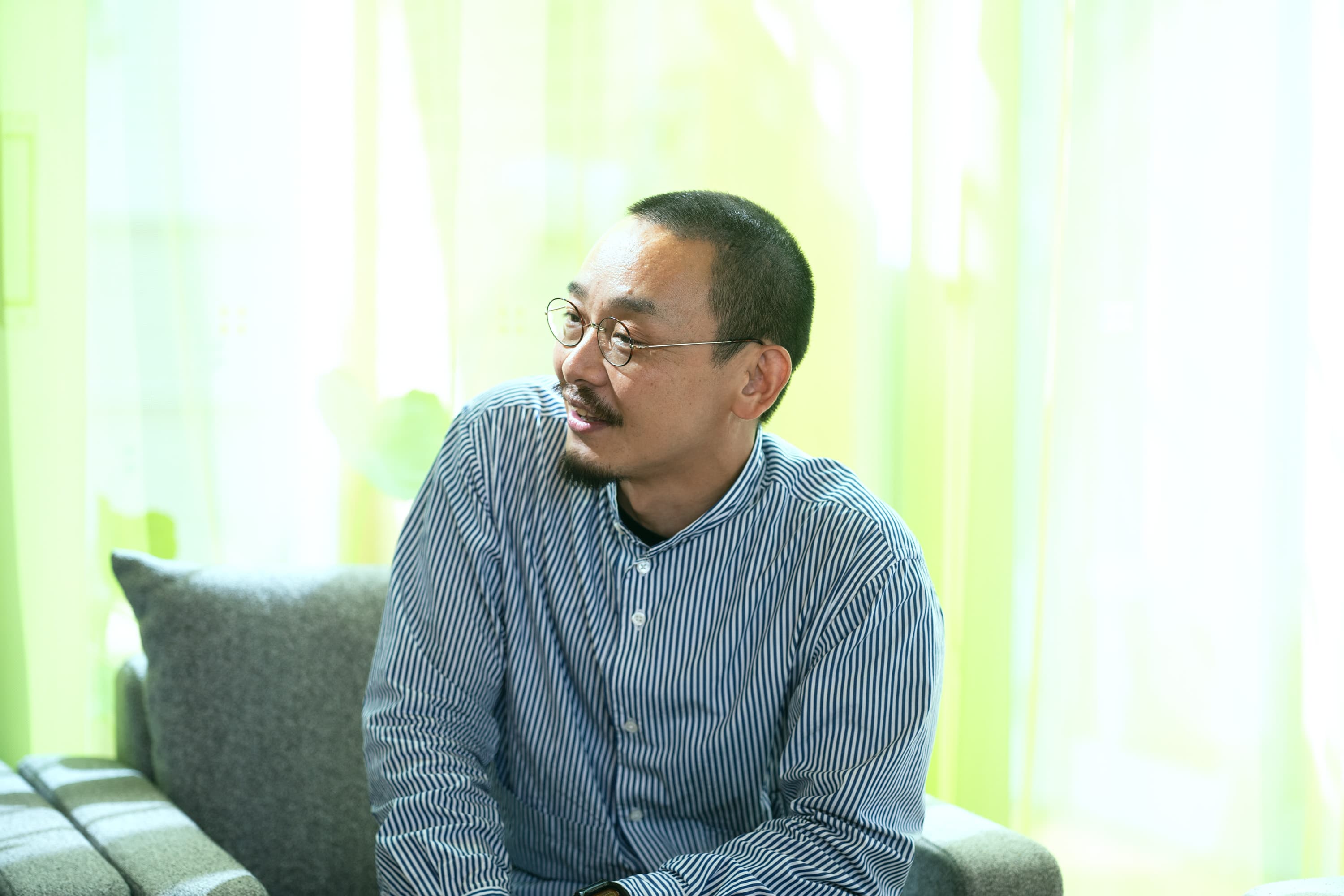

足立区・西新井エリアで、よりよい地域精神ケアの形を模索し続けているみなさんに、これまで取り組んできたこと、今感じている課題や大切にしていることについて、座談会形式で語っていただきました。

<プロフィール>

砂田 祐介(すなだ・ゆうすけ)

おうち訪問看護ステーション西新井(O-ACT)ACTチームリーダー。臨床心理士・公認心理師・相談支援専門員。2016年4月、大内病院に入職し、精神科デイケアに配属。2020年4月、大内病院ACT立ち上げとともに異動。2024年9月 大内病院からおうち訪問看護ステーション西新井(O-ACT)事業所開設に伴い転籍

佐藤 雅剛(さとう・まさたか)

大内病院 在宅部門長。社会福祉士・介護支援専門員・介護福祉士。前職では、強化型在宅療養支援診療所で医療ソーシャルワーカーおよび居宅介護支援事業所管理者を務める。2022年9月入職。大内病院精神科デイケア・重度認知症デイケア、おうち訪問看護ステーション西新井の運営などを担っている

水戸 抄知(みと・さち)

平成医療福祉グループ 介護福祉事業部 ダイバーシティ&インクルージョン推進室。企業の人材採用、NPO法人での地方移住支援・関係人口づくり支援の経験を経て、フリーランス。2020年6月より現職。主にグループの高齢・障がい者施設にて、施設の困りごとの解決や施設と地域をつなぐ仕組みづくりや関係性づくりを担う

鎌田 俊哉(かまだ・としや)

平成医療福祉グループ 介護福祉事業部門 地域精神ケア事業部 部長代理。ラジオや映画の制作、ゲストハウスや古着屋の運営を経て、2023年12月に入職。精神障がいを持った人たちとともに働きながら、さらなる就労の場づくりに取り組む。2025年10月、洗濯所をオープンした

「OUCHI」から始まった地域精神ケア構想

みなさんそれぞれ部署や役職が違いますが、大きくは地域精神ケアに取り組まれていると伺っています。まずは、それぞれの仕事の内容と大内病院が地域精神ケアに取り組み始めた経緯について教えてください。

砂田:今に続く流れという意味では、原点はやはり「OUCHI」だったと思うんですね。大内病院では居住支援はやっておらず、他の医療法人や社会福祉法人に頼っている状況でした。しかし、病棟の建て替えを進めるなかで、自分たちでも居住支援をやっていこうという話になったんです。そこで2019年、退院後に一定期間暮らすことができるグループホーム「OUCHI HOME」と就労や訓練の場となる「OUCHI CAFE・KITCHEN」をオープンしました。ACT(Assertive Community Treatment:包括型地域生活支援プログラム)ができたのはそのあとです。院内の訪問看護室とは別のチームとして、2020年4月から活動を開始し、僕も立ち上げから参加しました。2024年9月には、訪問看護室とACTがひとつになり「おうち訪問看護ステーション西新井(O-ACT)」として運営を始めています。

ACTについてもう少しくわしく教えてください。

砂田:ACTは頻回な入院があったり、社会的な孤立の状況にあったり、長期入院されていた方など、医療的な依存度が高く、かつ福祉的な支援のニーズも高い人たちにアプローチするプログラムです。症状が重くて受診にこられない人なら医師に往診してもらいますし、薬を自分で取りに行けないときには僕らが代わりに届けることもあります。区役所までひとりで手続きに行けなければ、一緒に行くこともありますね。制度の範囲内で、できうる限りのあらゆる支援を行っています。

患者さんが地域で暮らしていくための基盤をつくる

水戸さんはグループの介護福祉事業部に所属しているんですよね。

水戸:そうですね。でも、もともと入職したきっかけがOUCHIだったんです。「OUCHIプロジェクト」という名前で求人が出ていて。まち全体で精神に疾患や障がいを持つ方たちの暮らしを支えるための仕組みをつくるって書かれていて「なんかすごいな」と。ここでは、OUCHIを中心に地域とのつながりづくりを担当しています。

鎌田:西新井での水戸さんの認知度はすごいですよ。「大内病院です」っていうと「ああ、水戸さんのところの」ってめちゃくちゃ言われる。本当に地域としっかりつながっていますよね。

水戸:というか、足立区がちょっと独特なんです。小さいコミュニティを自分たちできちんと自治している感じがあって、コミュニティごとに際立った活動をやっている。しかも顔が見える関係を築けていて、横串でつながっているんです。だから、どこかひとつに接続すると他とも自然とつながれる。特に社会福祉協議会はすごいです。私たちがハブになろうとやっきにならなくても、ものすごくサポートしてくれて、地域側の人的リソースにつなげてくれる。そのことに気がついてからは社協に頼りまくっていますね。私は「スーパー社協」って呼んでいます(笑)。

鎌田さんは地域精神ケア事業部で、どんなことに取り組まれているのでしょうか。

鎌田:地域精神ケア事業部には看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、アートコーディネーター、そして当事者も数名在籍しています。精神保健福祉に30年以上携わってきたメンバーもいるんですよ。取り組んでいることも幅広くて、何から話せばいいのかわからないぐらいなんですが、僕自身が担当しているのは「売店トピア」という、大内病院内の売店の運営です。「売店」と「ピア」で売店トピア。事業部メンバーに、ピアサポート(同じ課題や環境を経験した仲間同士が、互いを支え合う活動)をやりたいという当事者もいたので、売店がピアの場として機能するよう役割を担ってもらっているんです。当事者性があるから患者さんの気持ちがよくわかるし、患者さんから見たら、病気を背負いながらも働いてるスタッフの姿が見られることは、それだけでロールモデルになるんじゃないかという思いがあります。

ランドリー事業もはじまるそうですね。

鎌田:僕はこれまで医療業界で働いた経験がなく、精神に疾患や障がいを抱える人たちと深く接したのは、ここの同僚が初めてでした。でもみんな、めちゃくちゃ面白い人たちばかりなんです。障がいのあるなしは関係なく、人として魅力的だし、そういう人たちと一緒に働けて、単純に毎日すごく楽しい。それもあって、彼らが働く場をもっとたくさんつくっていきたいと思うようになりました。洗濯所では、大内病院の制服や入院服などのレンタル着の洗濯を請け負うことになっています。4、5名ぐらいの障がい者雇用を想定していますが、就労支援B型(疾病や障がいなどの理由で一般企業などで雇用契約を結んで働くことが難しい方に対して、就労の機会や生産活動の場を提供するサービス)ではなく、きちんと雇用契約を結び、働いた分の時給をお支払いする形です。2025年10月からテスト稼動しています。

地域移行を進めるための持続可能な仕組みを考える

佐藤さんは在宅部門長ですね。精神科の在宅医療について教えてください。

佐藤:大内病院では往診をやっているので、訪問診療とそれに付随する看護ということになります。大内病院のすぐそばに、精神科に限らず訪問診療全般を担う「おうち診療所 西新井」も別途立ち上がりました。ACTと訪問看護は、在宅医療の一部といっていいかなと思います。ACTは、医療と福祉の両方の支援を必要とする人が対象という感じですね。

具体的にはどんなことに取り組まれているのですか。

佐藤:私は主に患者さんの地域移行を進めるための持続可能な仕組みづくりを行っています。精神科医療はいい薬が開発されて、入院期間も短くなって、どんどん地域に移行していこうという流れができつつあります。そこで地域移行を進めるために、大内病院に今足りないものをどんどんつくっていくポジションを任された形です。例えばACTは、全国的にやっているところがほとんどなく、収益的にはなかなか厳しいんですね。ただ、せっかくうまく回っているACTが地域からなくなってしまえば、大切な社会資源を失うことになります。だからどういう形なら継続可能なのか、お金の面でも体制の面でも調整して、維持していくことを考えています。また、仕組みを考えることと同時に質を上げることもやっていかないといけないなと思っていますね。

確かに、中身が伴っていなければ、何のための改革かわからなくなりますね。

佐藤:入院しないで地域で生活したいと思っている患者さんの暮らしは、生半可な気持ちでは支えられません。スタッフに「自分たちががんばる」という強い気持ちがないと無理だと思っています。重度の患者さんを対象としているACTは特にそうです。在宅だとどうしても点でしか関われないから、より危険予測能力が求められるし、そもそも治療の場ではなく生活の場なので、どうやって治療するか以上に、どういうふうに生活したいか、その人の人生をちゃんと考えなきゃいけない。僕が以前勤めていた訪問診療のクリニックは、高齢期や末期がんの患者さんがほとんどで、最終的には亡くなることが多かった。でも精神領域は違います。僕たちが介入した先には、これからも長く続いていく患者さんの人生があるんです。

砂田:佐藤さんが言ったように、専門職として患者さんの行動を予測したり危うさを見つけたりすることは、リスクマネジメントとしては大切です。ただ、そこを「大事にしすぎない」ことも、実は大切なんですね。何をどのぐらいのグラデーションで、どのあたりのバランスで言うか、もしくはこの人と私の関係性だったらどこまで言っても傷つけないかということをすごくよく考えて話す必要があるのが、精神領域の支援の難しさであり、重要なところなのかなと思います。

それはものすごく自分が問われますね。

砂田:ACTでは「超職種アプローチ」って言うんですけど、専門性のある領域にとらわれることなく、他の職種が行うこともいったんは引き受けることを大事にしています。「これは看護師じゃないからわかりません」と言うのではなく、今あなたがそういうふうに感じて、そこがつらいんだねということをいったん引き受け「次回の訪問のときは看護師さんと来るね」とか「制度のことは僕が責任をもって調べるね」と、専門性を超えてサポートする。そこにこそ、本当に有効な支援があるんですね。これはACTに限らず在宅事業全体がそうなのかなと思ったりはしますけど、精神領域の場合はそれがより顕著だと思います。

もし再入院したとしても地域に戻れる場所がある

地域精神ケア構想を実現するために、課題に感じていることはありますか。

砂田:ACTのサービス内容には居住支援もあるんですが、そこがまだ十分ではないですね。鎌田さんが就労を担ってくれるようになったからこそ、今足りていないのはグループホームだけではなくさまざまな居住支援だとより強く感じるようになりました。

鎌田:家が借りられないっていうのも、就労の場をつくりたいという話とつながっています。働くことができれば家も借りられるようになるからです。そこは地域精神ケアでも大きなポイントだと思います。とはいえ、たくさんの人を雇用できる事業は簡単にはつくれないので、まだ足りないというもどかしさはありますね。

砂田:ACTに関しては、立ち上げから5年が経ち、患者さんとは良い関係性が築けているものの、そのためになんでも僕らに頼ってしまうということが起こりがちなんですね。それでは地域に帰ったことにならないので、最終的に施設やサービスなど、本来の支援先につなげていくことが必要だと思っています。そもそも患者さんには、他者と関係性をつくりにくい人たちや周りの人を頼りにくい人たちが多い。頼った相手が離れていって別の人になったり、新しい人に出会ったりすることは、それだけで精神的な不調を呼び起こす要因の一つになります。だからこそ、僕たちもていねいに次につなげなければいけない。「どういうスパンだったらいい?」とじっくり話し合ったり、新しい支援者と顔合わせをして、しばらくは僕らも一緒に行くようにしたり。その人に合う移行の形を常に模索しています。

水戸:ACTを中心に、最初は手厚く支援をして、だんだんと本来支援を担うはずのところに振り分ける。そういう流れでネクストステップに進んだOUCHI HOMEの元利用者さんの事例があります。その方は、OUCHIを卒業し新しいグループホームでの暮らしを始めた後、わりとすぐに本人の希望もあって再入院したんですが、そこに至るまでのプロセスがあるから、再入院も単にダメだったということではなくなるんですね。これから先、何度再入院することがあったとしても、回復したら地域側で支えてくれる人たちが医療にも地域にも福祉にも確実にいて、頼れる状態ができあがっている。つまりこの方には、いつでも戻れる場所があるんです。

どんな人も「慣れる」ことはできる

地域とのつながりをつくっている水戸さんは、患者さんの地域移行のプロセスをどんなふうに見ておられますか?

水戸:ACTやOUCHI HOMEの支援員さんが、ATMの使い方を教え、毎日買い物に一緒に行くといった生活支援を地道に行った結果、徐々にひとりでOUCHI CAFEに食事に来たり、スーパーへ買い物に行けるようになったりしています。

以前、OUCHI HOMEの入居者さんの後ろをおまわりさんが玄関までついてきたこともありました。何かあったのかと思ったら、ホームセンターを出たところで道がわからなくなっていたのを見かけて、声をかけずに追走して、ちゃんと帰れるか見守ってくれていたそうなんです。支援員さんが交番に情報を共有していたから、HOMEの入居者さんだと知っていたんです。あえて、行動を制限したり声をかけたりせず、見守ってくれたおまわりさんのあり方が素敵ですよね。そのとき私は、こういうことが大内病院が目指してる世界観なんだと思いました。

まさに障がいや疾患があっても地域で暮らしていける状況が生まれていますね。

水戸:精神疾患や障がいに対する偏見をもち続ける人や、地域移行を進めることを理解してくれない人もいるかもしれません。だけど私は、どんな人も「慣れる」ことはできると思っているんです。OUCHI HOMEには症状がかなり重い方も入居されていて、そんな方がお一人でOUCHI CAFEに来店されると、はたから見ていても大丈夫かなと心配になる時があります。落ち着かない様子のメンバーさんがいる横に、ママと小さな子どもがいて、ママは少しいぶかしげな表情を見せている。でも店内はいたって平穏。だから、その親子も気にせずご飯を食べてお店を後にする。OUCHI CAFEのような場があることで、そんな風景が「当たり前」になっていく気がしています。

※OUCHI CAFEの取り組みについては、こちらの記事でも紹介しています。

砂田:水戸さんが「慣れる」って表現していて、その通りだなと思ったんですけど。一方で、慣れてもらうためには「何も起こらなかった」「何か起きても大丈夫」という事実を積み重ねる必要があるんですね。ただ、実際にはいろいろ起こるんです。ときには警察や消防のお世話になることもある。患者さんと地域の人たちがともに安心して暮らせるようにするにはどうしたらいいか、最近すごく悩んでいるところです。難しいですよね。前記事で代表が理想のモデルとして、北海道・浦河町の「べてるの家」のことを挙げていましたけど、僕らがやろうとしているのは、僕らなりの「都市型のべてるとはどういう形なんだろうか」ということを考え、具現化することなんだと思います。

佐藤:まだまだ足りない部分はありますが、着実にいい方向に進んでいることは間違いありません。ここからは質の部分、本当に大きい未来の精神科医療について考えていくことになります。先進的な取り組みが形になって注目されれば、興味を持った人たちが集まって、さらに良い循環が起こるはず。僕自身も、この先の変化が非常に楽しみです。

砂田:僕が入職したのは10年ぐらい前で、そのときは大内病院がここまで変わるなんて想像できませんでした。ただ僕は、変化が早いというより、本来やらなければいけなかったのに全然やれていなかったことを、早巻きで取り戻している段階だと思ってて。そう考えると、次の数年間は必要なコンテンツがどんどん生まれ、より進化していくことになるのではないかなと思います。

今後が本当に楽しみです。ぜひ進化した暁には、あらためてお話を伺わせてください!

プロフィール

ライター

平川友紀

ひらかわ・ゆき

フリーランスのライター。神奈川県の里山のまち、旧藤野町で暮らす。まちづくり、暮らし、生き方などを主なテーマに執筆中。

フォトグラファー

生津勝隆

なまづ・まさたか

東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。