「じぶんを生きる を みんなのものに」をミッションに掲げる平成医療福祉グループ。このミッションを実現するための行動指針の一つに「助けを必要とするすべての人に医療と福祉を届ける」があります。同グループの精神科病院、大内病院を中心に展開している「精神科医療福祉改革」も、精神障がいや疾患のある人が「じぶんを生きる」ために必要な治療やケアを提供することを目指し、この行動指針に基づいて行われています。

現在も改革真っ只中だという大内病院は、いったいどのように変わりつつあるのでしょうか。大内病院院長の谷将之さんと同看護部長の保谷直宏さん、同事務長の岡師明さんに、病棟リニューアルを機に取り組んだ入院医療改革について伺いました。

<プロフィール>

谷 将之(たに・まさゆき)

大内病院 院長。医師。2015年より大内病院の精神科に勤務。2022年に院長に就任し、入院医療改革を手がける。日本精神神経学会精神科専門医/日本内科学会 認定内科医/日本神経学会 神経内科専門医

保谷 直宏(ほだに・なおひろ)

大内病院 看護部長。看護学校を卒業後、2010年に新卒で大内病院に入職し、勤続15年。2020年より看護部長に就任し、院長とともに入院医療改革に取り組んだ

岡 師明(おか・かずあき)

大内病院 事務長。大学のリハビリテーション科で学んだのち、2010年に理学療法士として、緑成会病院に入職。2016年に同病院の事務長となり、2021年に大内病院の事務長に就任。入院医療改革に経営的な視点から携わる

グループの方針が、現場が精神科医療の課題に向き合うきっかけに

同グループ代表 武久敬洋さんと当時の大内病院事務長 田村大輔さんが先導する形で始まった大内病院プロジェクト。老朽化した病棟の建て替えに合わせて、15名ほどの各職種のスタッフからなる「大内改革プロジェクトチーム(以下、プロジェクトチーム)」が発足し、入院医療改革を進めていくことになりました。

谷さん「日本では、精神科病院は患者さんを収容すればするほど、ビジネスとして成り立つように制度がつくられていました。社会的にも、精神障がいや疾患のある方が何か事件を起こすのではないかと過度に警戒され、長期収容することが当たり前になっていたんですね。でも、そういう精神科医療のあり方が徐々に疑問視されるようになってきた。治療の質の向上や患者さんを地域で支えていこうという動きもあって、診療報酬体系も変わっていきました。ただ、私は古い精神科医です。変えていかなければいけないことはわかっていましたが、新しい視点がなかなか持てないところが正直ありました。そこに代表や田村さんが来て、改革していこうという話になったので乗ってみようと思ったのです」。

看護部長の保谷さんも、グループの方針が、精神科医療に対する現場の課題感に向き合うきっかけになったと言います。

保谷さん「もともと現場も課題感はもっていましたが、課題を内包しながらも業務はきちんと回っていました。だから、当時の建物とその頃の制度でやれることをきっちりやっていこうという意識が強かったと思います。そこで改革に踏み出せたのは、やはりグループとしての方針が打ち出されたから。私自身、やる前にできないと決めつけるのではなく、やってみてから考えようという性格です。患者さんにとってすごく良い改革だと思いましたし、まずは1回挑戦してみたいと思いました」。

プロジェクトチームでは、新しい病棟の設計図をもとに「新しい病棟で何をどうやるか」を話し合っていったそうです。

谷さん「不安はあまりなかったです。ただ『こういう病棟でやるんだな』と受け止めたというか。というのは、どんな病棟であってもどんなやり方であっても、何がうまくいって何がうまくいかないのかは、結局はやってみないとわからないと思っているからです。このぐらいだったらいけそうだよねとなるかもしれないし、逆もあるかもしれない。こういう感じならこうすればいいねということがわかるかもしれません」。

「だからこそ、人を管理するような真似はしないっていうのがすごく重要で」と谷さんは続けます。

谷さん「それは職員に対しても患者さんに対しても、です。極端な例えですが、何かの拍子に窓が開いて、患者さんが外に出てしまったとします。そこで、危ないからと病棟のセキュリティを厳格にするという考え方もありますよね。でもそうしてしまうと、もう病棟は単なる味気のない箱でしかなくなります。それよりも、その建物での治療が成立していくように、どうしたらいいかをみんなで考えていくことが大切だと思うんです」。

合宿を通してプロジェクトチームが一つに

こうした谷さんの姿勢もあり、日ごろから職員同士のフラットな関係性は築けていたものの、日々の業務もあるなかで、充分な話し合いの時間が確保できず、具体的に何をやっていくかまではなかなかまとまらなかったそう。そこでリニューアルが間近に迫った2023年9月、関係性を深め、どんな医療やケアを提供していきたいのかをじっくり話し合おうと、軽井沢で2泊3日の合宿を開きました。

岡さん「合宿では、谷先生から日本の精神科医療の歴史についてお話ししてもらいました。プロジェクトの主要メンバーには、僕も含めて精神科医療に携わるのが初めてという人も多かった。だから変えたいという思いはあっても、現場のことを理解しきれていないところがあったんです。改革というと、なんとなく過去を否定するようなニュアンスを感じてしまいますが、こういう経緯があって今こうなっているのだということがよくわかりました。歴史を理解したうえでこれからの話ができたのは、すごく良かったと思います」。

「合宿でプロセスを共有したことで、この人たちとは気兼ねなくしゃべってもいいという雰囲気が生まれた」と谷さん。「自分でもやりたいことが出てきたり、こうするべきじゃないかというふうに考えられるようになった」と保谷さん。一人ひとりの性格や考えを知り、腹を割って話し合うことで、トップダウンで始まった改革プロジェクトは、だんだんと自分たちのプロジェクトに落とし込まれていきました。

岡さん「そのうえで、こんな病院にしていきたいというみんなの意見をドキュメントにまとめました。あとはそれを、リニューアルに向けてできる限り実現していこうということになったんです」。

その後はコツコツ準備を進め、2024年7月1日に新病棟への引っ越しが完了。入院医療改革の実践が始まりました。

経営の健全化を図りながら理想の精神科医療を追求

まず、現行制度のなかで理想の精神科医療を追求していくために、病棟転換や人員配置の工夫を重ねました。

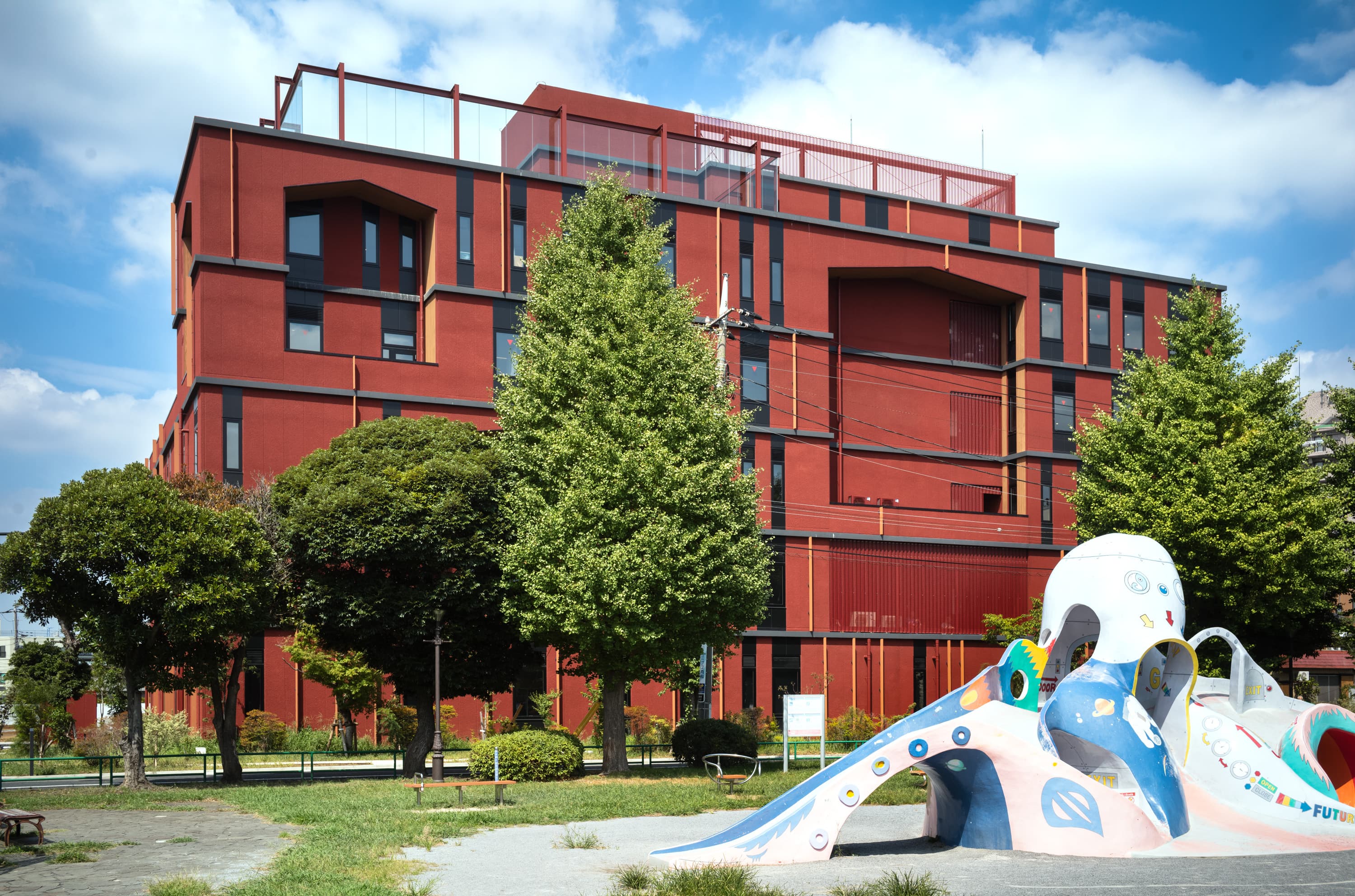

リニューアルした大内病院は、全部で4つの病棟から成り立っています。精神的な不調を抱えた人をいち早く受け入れ、3カ月以内に自宅へ戻ることを目指して治療を行う「スーパー救急病棟」、症状の安定と病院内外で落ち着いて生活を送るための援助を行う回復期向けの「精神病棟」、入院が長期化している方を受け入れる「精神療養病棟」、主に認知症を原因とする周辺症状や精神症状により、自宅や施設での生活が困難になった方が入院する「精神科地域包括ケア病棟」です。

スーパー救急病棟や精神科地域包括ケア病棟は、制度上、入院期間が定められています。これによって、大内病院が目指す、不要な長期入院を減らして地域移行を進める精神科医療のイメージができた、と岡さんは言います。

岡さん「これまで、認知症の方は精神病棟の入院基本料のなかで受けていました。入院期間が定められていないこともあり、長期的な入院が非常に多くなっていたんですね。でも、現在受け入れている精神科地域包括ケア病棟は180日までしか入院できないため、その後は必然的に地域移行していく患者さんが多くなりました。すると、受け入れのときから退院後のイメージをして、認知症の周辺症状が強い時期は病院で治療し、症状のコントロールができたら、ご自宅や施設側の調整をしたうえで次につなげていくというふうに変わっていったんです。このあたりのノウハウが、これから先、地域移行を進めていくうえで活きてくるだろうと思っています」。

また、長期入院を減らし、患者さんが住み慣れた地域で支援を受けながら暮らしていく「地域精神ケア」構想を実現するためにも、病床数は344床から228床に削減。その分、病棟機能を一部変更して、診療報酬が加算されるリハビリを増やしていきました。リハビリの充実が患者さんの回復につながっていくことはもちろん、スタッフの総人数が増えれば、それだけ病棟内に目が行き届くことにもなります。人員配置が少ない精神科病院で、経営の健全化を図りながら理想の医療を追求していくためのアイデアでした。

一夜にして成し遂げた「身体拘束ゼロ」が成功体験に

一方で現場が取り組んだのが、新病棟へ引越しした翌日に実施した「身体拘束ゼロ」の取り組みです。

谷さん「以前の病棟は、スタッフステーションから上下に階段で移動し、扉の鍵を開けて病棟に入るという特殊な構造だったんですね。そうすると患者さんが転びそうになってから、スタッフが病室に到着するのに2分はかかってしまう。そんな状況では、防げるはずの骨折も防げませんよね。当時は電子カルテがなかったので、危険なときにすぐにカルテを確認することもできませんでした。だから、代表から身体拘束ゼロにすると聞いた当初は、『建物の構造的に難しいと思います』と言ったんです。そこから新病棟になって『もう構造は問題ないよね』と言われて。僕自身、新病棟の構造であればいけるだろうと思いました」。

すでにこうした対話を重ねていたものの、引越し後すぐに実施することになったのは「新しい病棟では拘束していない風景をあたりまえにしたほうがいい」という代表からの提案だったそう。

当時、身体拘束されている患者さんは約20名。代表と保谷さん、リハビリ部門の役職者らが、申し送り前に病室を回り、センサーマットを置いたり、ベッドの高さを低くしたりと、どういう安全対策をすれば身体拘束がなくせるかを検討しました。患者さんにも拘束しない旨を伝えて拘束具を外していったそう。

保谷さん「初めての試みで何が起きるかわからなかったので、朝まで寝ずにスタッフステーションで待機することにしました。でも、23時前には患者さんはみんな落ち着いて。見回りしても全員寝ているから、いったん引き上げたんですね。結局朝まで何も問題は起きず、ナースコールも数回しか鳴りませんでした。これは、拘束しなくても大丈夫だという成功体験になったと思います」。

翌朝の申し送りでは、「ケアするときにいちいち抑制帯を外す手間がなく、仕事が楽になった」と話すスタッフもいたそうです。その後、大内病院では「身体拘束はしない」という意識づけがされ、それを実践する体制も自然と生まれていきました。現在の月あたりの身体拘束件数は、1~3件程度で推移しています。

保谷さん「攻撃性が先鋭化している場合など、やむをえず拘束が必要になるときはあります。でも、なるべく拘束しない方法を模索する声がスタッフから上がるようになりましたし、工夫もしてくれています。拘束することになったとしても、すぐに外す方法がないかを話し合えるようにもなりました」。

これが実現できたのは、新しい病棟の構造によるところも非常に大きいと谷さんは言います。

谷さん「旧病棟では、壁を伝ってやっと歩いている患者さんがいたときに、転びそうで危ないから拘束しようということになりがちでした。でもその人が、疲れたときに膝をついて休める人だったら、様子を見守ることができていれば問題ないですよね。動線が決まっている人なら、転ばないように環境を整えてあげればいい。新しい病棟は広くて見通しがいいので、その工夫ができるようになりました。個室で拘束されずに生活できるというのは、患者さんがその人らしく生きるという意味でも、本当に良かったと思います」。

入院生活のQOL向上も考える

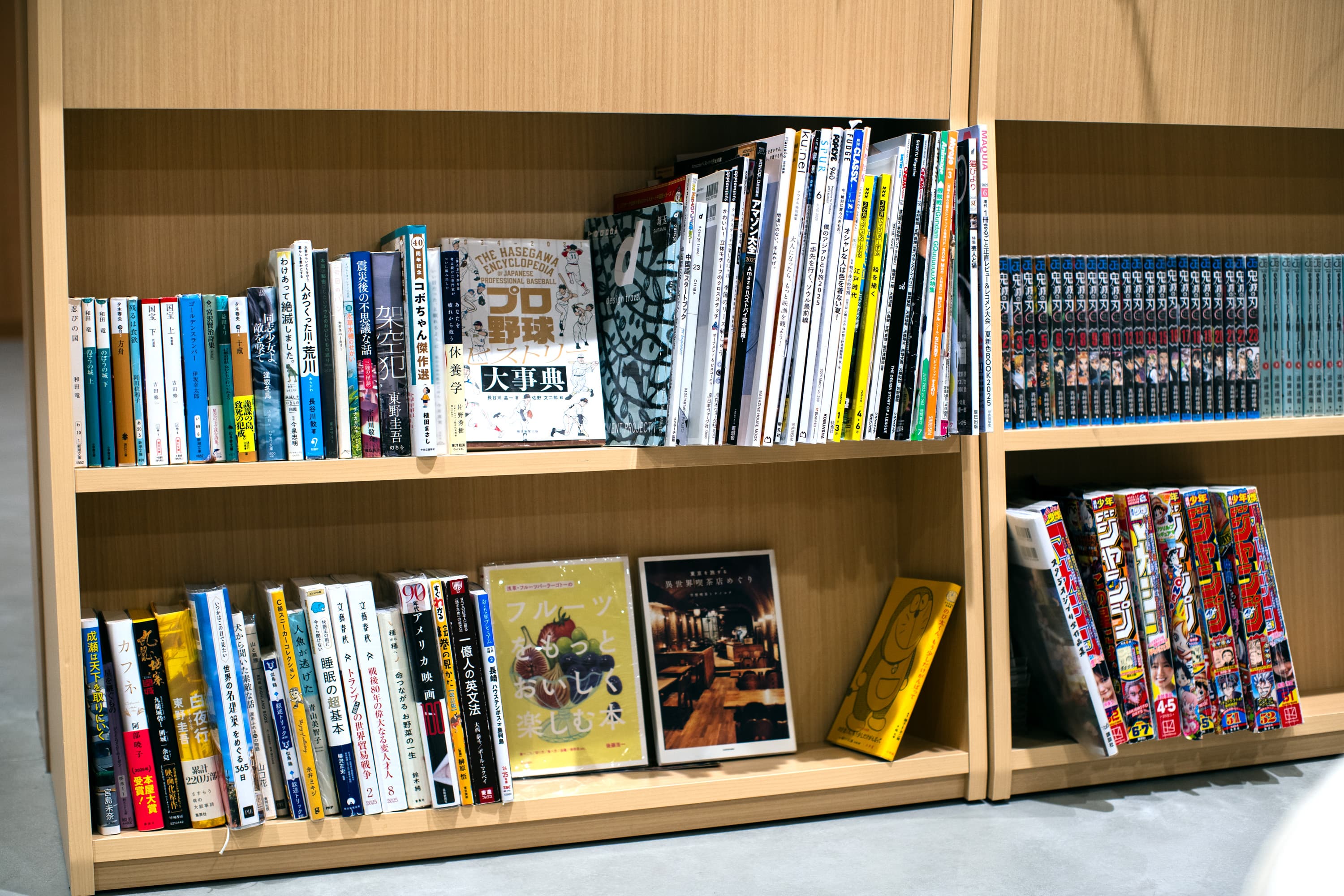

リニューアル後は、入院生活のQOLの向上にも取り組んでいます。たとえば大内病院は、精神科病院では使用制限されることもあるスマートフォンの使用は自由です。Wi-Fiも完備ですし、テレビの持ち込みも可能。ときおり夜中に大声で電話する人がいたりと小さなトラブルはあるものの、大きな問題には発展していないそうです。

保谷さん「制限することで問題に対処するのではなく、制限以外の対処法を考えていきたいと師長さんたちと話しているなかで、『スマホはいけるかもしれない』となったんですね。院長に相談したら許可してくれて。これも昔の病棟だったら難しかったと思います。壁ができて隣のベッドとの間にカーテンがついて、電話をかけられる個室も用意できたので、ルールを設定すればどうにかなると思えたんです」。

このほか、新病棟のスタッフステーションはオープンカウンターになりました。旧病棟のスタッフステーションは、スタッフの”安全確保”のために壁で囲われていましたが、扉を激しく叩いたり、用があっても声をかけられずに扉の前でずっと待っている患者さんもいたのだそうです。いつでもすぐに話しかけられるようになったことは、患者さんの心の安定につながっています。一つひとつは小さなことでも、心を扱う精神科病院だからこそ、入院生活にストレスがなく、快適で安心であることは、治療にも良い影響を与えるのではないでしょうか。

改革を成し遂げるために、トップが責任をもつという決意

精神科病棟でのさまざまな「制限」は、患者さんとスタッフの「安全」を確保するために設けられてきました。その制限を取り払うことには常に「リスク」があります。たとえば、身体拘束しないことで患者さんの尊厳が守られ、心身に良い影響がある一方で、転倒して怪我をしたり、自傷や他害のリスクは高まります。これまでにない試みだからこそ、現場の看護師や介護スタッフが抱えるプレッシャーも大きくなります。谷さんは、改革に取り組むうえでのある種の覚悟をもっています。

谷さん「実際に、拘束していなかったら患者さんがベッドから転落して骨折し、裁判になって病院側が負けたという判例もあります。ですから、身体拘束をなくすのであれば、責任の所在を個人にすることがあってはいけないと思いました。病院の方針なのだから、トップがきちんと責任をもつ。何かあれば僕が出るしかないと思っていますし、そこは代表も同じように考えていると思います」。

フラットな関係性のチームが築かれ、プロジェクトを推し進める一方で、トップの決意と覚悟が影に日向にその動きを支えています。これまでの日本の精神科医療の常識を打ち破り、新たなあり方が常識になる未来に向けて、大内病院は果敢に一歩を踏み出しました。

まだ、始まって1年。「入院医療改革は道半ば」だと3人とも声を揃えます。実践が積み重なった先にどのような精神科医療が具現化していくのでしょうか。この先の改革の様子も見届けたいと思います。

次回は、大内病院で行っているリハビリテーションの取り組みをご紹介します。

プロフィール

ライター

平川友紀

ひらかわ・ゆき

フリーランスのライター。神奈川県の里山のまち、旧藤野町で暮らす。まちづくり、暮らし、生き方などを主なテーマに執筆中。

フォトグラファー

生津勝隆

なまづ・まさたか

東京都出身。2015年より徳島県神山町在住。ミズーリ州立大学コロンビア校にてジャーナリズムを修める。以後住んだ先々で、その場所の文化と伝統に興味を持ちながら制作を行っている。