2024年3月5日(火)午後、博愛記念病院(徳島市)の大会議室に、同病院ではたらく医師、看護師、介護士ら116名のスタッフが集まりました。視線の先のスクリーンには、今日の研修のテーマである「身体の抑制は廃止します」と書かれたスライドが映し出されています。講師は、2022年から平成医療福祉グループの代表を務める武久敬洋さんです。

「今日、みなさんに集まっていただいたのは、この病院でもまだわずかに残っている『身体抑制』をゼロにするためです」

研修は武久さんのそんな言葉から始まりました。

身体抑制とは?

医療や介護の現場では、患者さんの安全を確保するためにやむをえない手段として身体抑制(身体拘束)が行われることがあります。具体的な処置としては、ベッドや車椅子にベルトなどで患者の体幹・四肢を拘束して動けなくしたり、手に抑制ミトン(指のない手袋)をつけて指先の動きを抑制するのが一般的です。

厚生労働省(以下、厚労省)は、身体拘束を「衣類または綿入りの帯などを使用して、一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動行動を抑制する行動の制限という」と定義*。2000年度には介護保険制度スタートに伴い、「身体拘束ゼロ作戦推進会議」を開いて、「身体拘束ゼロへの手引き」をとりまとめました。同冊子は、身体拘束の問題性を指摘するとともに、身体拘束廃止に向けた方針から具体的なケアの方法まで、86ページをかけて詳述しています。この動きに応じるかたちで、今では全国のすべての都道府県が「身体拘束ゼロ宣言」を掲げています。*『昭和63年4月8日 厚生省告示 第129号における身体拘束の定義』

しかし同時に、厚労省は「切迫性(命や身体に危険が発生する可能性が高い)」「非代替性(他に方法がない状態であること)」「一時性」の3要件をすべて満たす場合のみ、身体拘束を認めています。「切迫性」や「非代替性」の捉え方によって、医療機関ごとの身体抑制の実施率は異なります。この30年をかけて、身体抑制は減少してきたものの、今もなお日本中の少なくない病院で身体抑制が続いているという現実があります。

たとえば、精神疾患や認知症などが原因で患者さんに見当識障害があり、危険行動をとる可能性があるとき。あるいは、自分の状況が正しく認識できず、点滴や経鼻チューブ、気管切開チューブを引き抜いたり、徘徊行動やオムツいじりをしたり、ベッドや車椅子から転落しそうな患者さんを身体抑制することは、危険を避けるための「やむを得ない処置」と考えられてきたのです。

それに対して武久さんは、「身体抑制は医療者の都合によるもので、患者のQOLを第一に優先するのであれば、決してやってはいけないこと」と断言します。その力強い言葉には、患者さんの目線で医療を考えようとする姿勢が感じられました。

「もし自分がされたら?」自分ごととして考える

「なぜ身体抑制をしてはいけないのか。自分ごととして考えてみればわかるはずです。僕は自分が認知症になったしても、死んでも身体抑制をされたくありません。みなさんも今から2分間でいいので、みなさん自身がベッドに拘束されている状況を想像してみてください」

スタッフたちは真剣な面持ちで目をつぶり、熟考を始めました。参加者それぞれが十分に思いを深めた様子を見て、武久さんは話を続けます。

「体が痒くてもかけない。それだけですごいストレスです。しかも高齢の認知症の患者さんは、抑制を受けるとその状態が一生続くこともあります。つらさを訴えても暴れても『認知症で興奮している』と見なされて、話を聞いてもらえません。想像してみましょう。誰かに突然拉致されて、目が覚めたら知らないベッドの上で寝ている状況を。体と手足はベルトで拘束されており、自由に動けないし、なぜ縛られたかもわかりません。怖くて叫んだり逃げ出したくなって当然です。それと同じことが身体抑制を受ける認知症の患者さんに起きている、と考えてみてください。患者さんにそんな苦しみを与えないために、この病院では抑制ゼロに、本気で取り組んでほしい。よりリアルに身体抑制を受けた患者さんの心情を理解してもらうために、今日は2人のスタッフに協力いただいて、実際に身体抑制を受けてもらいました」

その言葉をきっかけに研修会場の隣室の扉があき、ベッドで四肢拘束を受けている男性と車椅子で安全ベルトと抑制ミトンを装着された男性が、スタッフに伴われて登場しました。ベッドの男性は総務部長の金子友和さん、車椅子の男性はリハビリテーション部長の池村健さん。すでに2時間前から身体抑制を受けており、表情のない顔に疲れがにじんでいます。

拘束体験で自由を奪われる苦しさを実感

「みなさん、前に来て話しかけてみてください」

武久さんが呼びかけると、スタッフたちは2人を囲んで質問を始めました。「しんどいですか?」と声をかけられたベッドの金子さんが力なく答えます。

金子さん「しんどいです。すぐにでも解放されたいです」

スタッフ「何が一番しんどいですか?」

金子さん「手足を自由に動かせず、寝たきりを強制されているのが一番つらいです。目を開けていると天井の蛍光灯が眩しいので、ずっと目を閉じていました。1時間過ぎた頃に、もう諦めるしかない、という気持ちになって、考えるのをやめました。たった2時間の拘束でも、本当にきついです。まだ私たちは終わりが見えているので耐えられますが、これがずっと続くとしたら絶望しかありません」

「ミトンをつけているのはどんな気分ですか?」という問いに対する池村さんの答えには、怒りの響きすらありました。

池村さん「ミトンをつけたのは初めてですが、身体の痒いところがかけないだけで、すごくつらいです。トイレに行く、電気を消す、エアコンを操作するといった当たり前のこともできません。夏だったらミトンの中がすごく蒸れて気持ち悪くなったと思います。『もしも今、大きな地震が起きたら、果たして逃げ出せるだろうか』という不安にも襲われました。身体抑制された人が、拘束した人を敵視して治療に非協力的になるのも当たり前で、その人たちはただ自由にしてほしいだけであることに、実際に抑制されてみて気づきました」

質問が一通り終わり、拘束を解かれた二人は、身体を大きく伸ばして深呼吸をしました。

池村さん「自由な普通の状態に戻れてほっとしましたが、このあとすぐ仕事できるか不安になるほど、ストレスが残っています。もし自分が実際に入院先の病院で身体抑制されたらずっと抵抗を続けるでしょうし、自分の親が身体抑制されたらすぐに転院の手続きをとると思います」

金子さん「たった2時間ですが、自由を奪われることはこんなにも苦痛なんだと、本当に理解できました。身体抑制された人が暴れるのは『自由を返してくれ』という、魂の叫びなんだと思います。私たちの感想を聞いて、今後のこの病院での身体抑制のあり方を見つめ直してもらえたら、今日私たちが縛られた甲斐があります」

無意識の偏見が身体抑制の原因になる

武久さんは2人のコメントを受け、次のように語ります。

「いつも一緒に働いている仕事仲間が、あんなふうに拘束されている姿を見て、衝撃を受けた人もいると思います。それはきっと彼らが患者さんではないからです。同僚が身体抑制されていると違和感を覚えるのに、病院というのは特殊な場であるためか、『患者だったら特別に扱ってもいい』ような気がしてしまう。その意識を無くすところがスタートです」

スタッフたちが見つめるスクリーンには「身体抑制がなぜいけないのか。それは明白に、人権侵害であり、虐待だから」という文字が大きく映し出されています。

「心臓手術の直後で、管を抜いたらすぐに死んでしまう状況なら別ですが、終わりが見えない拘束は絶対にダメです。それは人間誰もが持つ基本的人権の『行動と移動の自由』を奪っているからです。身体抑制は虐待だと考えるべきなのです。なのになぜ医療現場で身体抑制がまかり通るのか。それは病院だけじゃなく、社会全体に認知症患者に対する偏見・差別があるからです」

続いてスクリーンに映された言葉を、スタッフたちは真剣な面持ちで見つめます。

言ってもわからない、何もできない

と思い込んで、バカにしてる

バカなんだから抑制もしょうがない

と思っている

もしくは、何も考えず上に従っている

自分なら絶対に身体抑制されたくないけど、

認知症患者だからしょうがないと

無意識に自分より人権が低い存在だとみなしている

これが不適切な身体抑制の根本的な原因です

「まずは、自分が無意識に持っている偏見・差別に気づくことが大事です。『自分たちとは違う認知症の患者」から、『自分たちと同じ一人の人間(そして認知症もある)』というふうに思えるようになったら、身体抑制ゼロにさらに真剣に取り組めるようになるはずです」

リハビリ理論を身体抑制ゼロに応用

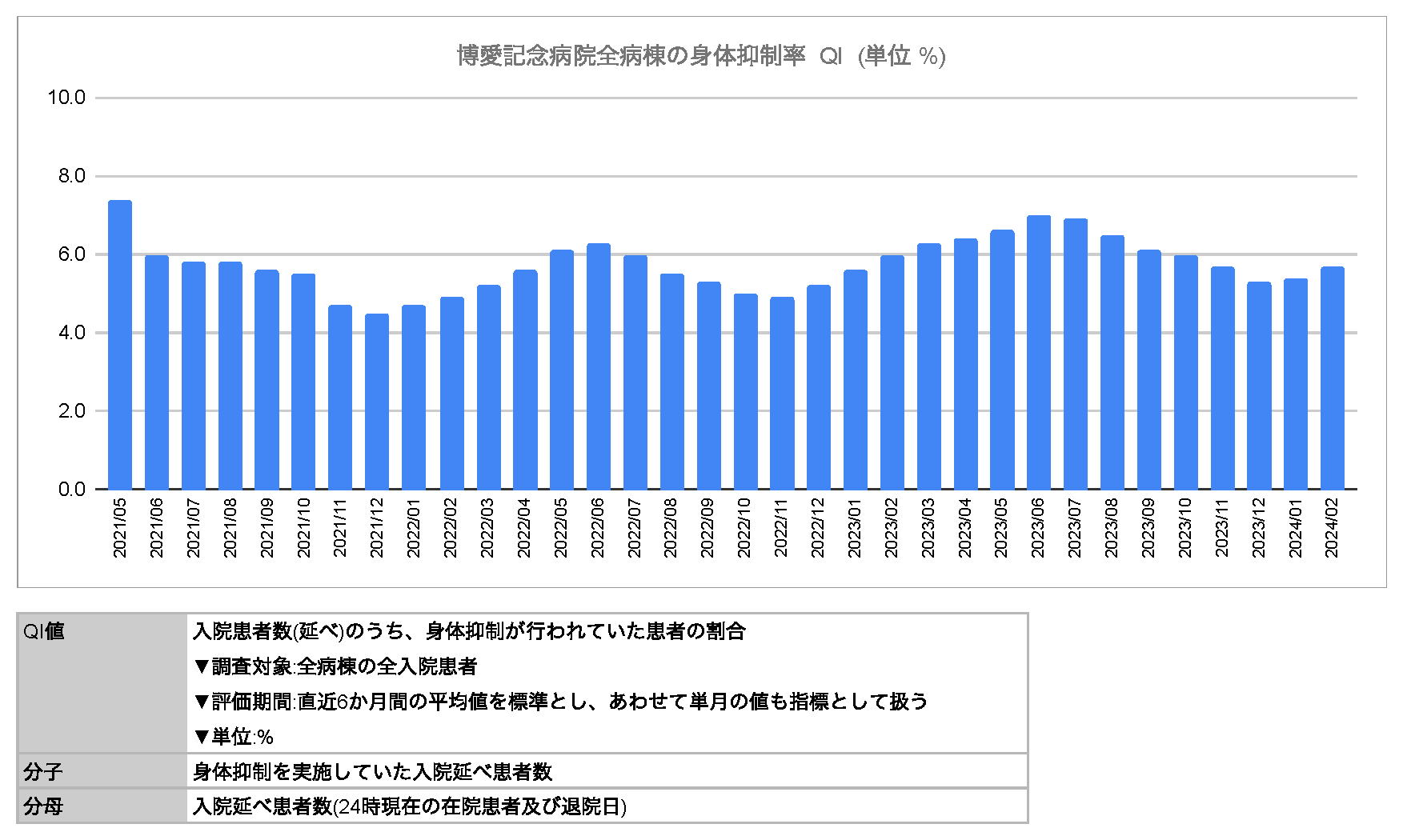

そこから武久さんは、博愛記念病院の全病棟における過去3年間の身体抑制の状況について説明をしました。博愛記念病院における身体拘束のほとんどは、チューブを引き抜くことを予防するためのミトンの着用です。

「グラフのとおり、ほぼどの年も5〜7%ほどの患者さんにミトンを着用してもらっています。

それはつまり、良くも悪くもこの3年間で変化がないということです。今は無理だと思っていても、知恵を出し合い、チームみんなで工夫をすれば、ほとんどの身体抑制は解除できるはずです」

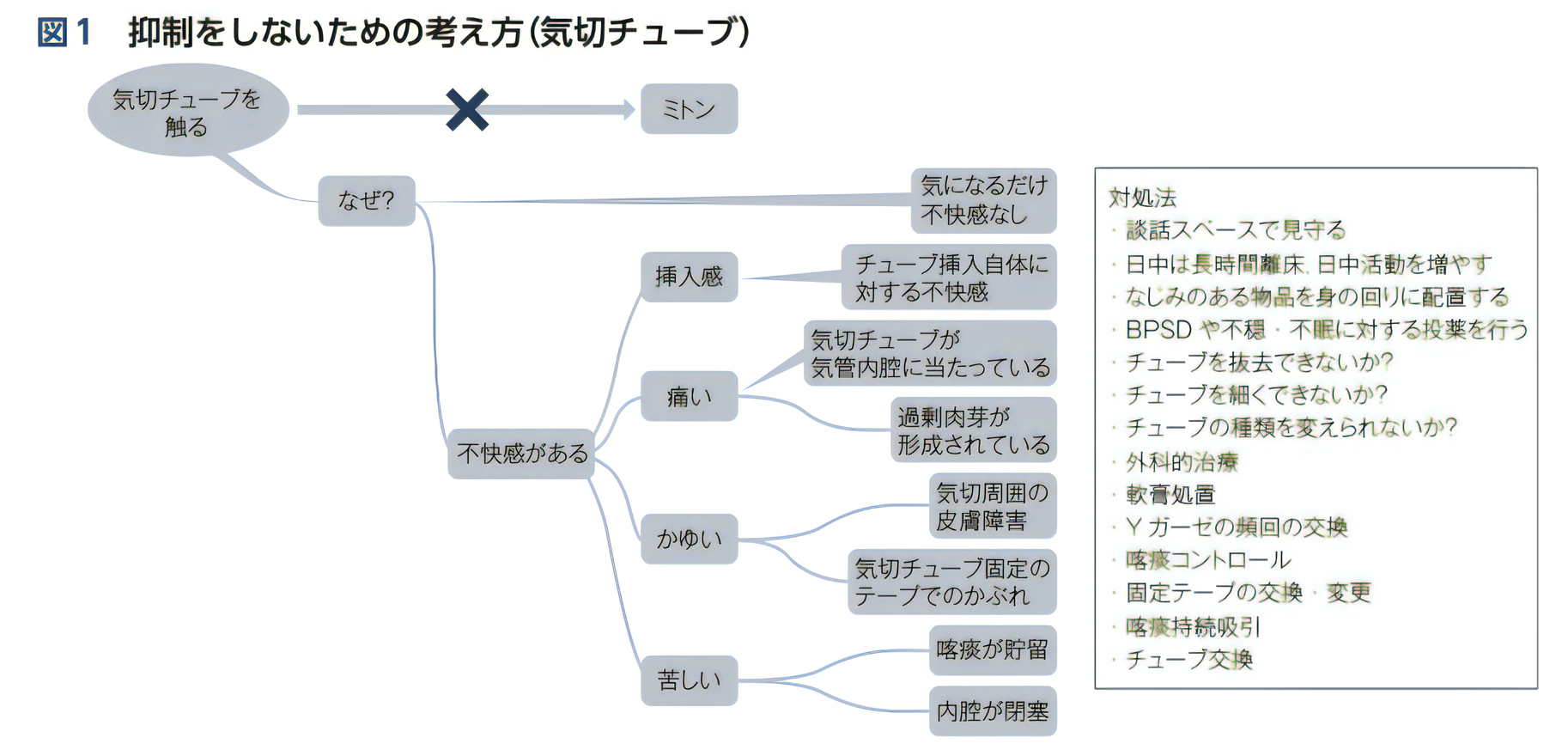

身体抑制をゼロにするための考え方として「リハビリテーション理論を応用することができる」と武久さんは言います。例えば下肢の筋力が低下して歩けない患者さんに対しては、①リハビリを通じて障害そのものを軽くしていく、②周囲の環境を変えることで不都合を減らす、という2つの対応をとることで問題を軽減させることが可能となります。

気管切開チューブを外してしまう患者さんに対しては、「なぜチューブを触るのか」→「不快感があるから」→「どんな不快感か」→「チューブが気管内腔に当たって痛い」→「チューブを細くすることで不快感を減らす」といった対応が考えられます。患者さんのとる「問題行動」に対して、その理由を明らかにし、原因となっている問題を取り除けば、問題行動自体が減少していき、身体抑制の必要性がなくなります。

「さらに対応しきれない場合には、治療自体の見直しを考えてもよいでしょう」と武久さんはアドバイスします。

「例えば経鼻胃管チューブをどうしても外してしまう患者さんがいたら、間欠的経口経管栄養(IOC)法に切り替えたり、高カロリー輸液に変更したりする。夜にチューブを抜いてしまうならば、日中のみ挿入して、夜間は抜去するという方法もあるでしょう。別の治療法に切り替えたことによって、治療効果が多少落ちたとしても、身体抑制を長時間にわたって続けるよりはマシだと考えましょう」

平成医療福祉グループでは、2015年に身体抑制廃止委員会をグループ内に立ち上げ、身体抑制をゼロにするための活動と研究に取り組んできました。その資料はグループ内のポータルサイトに蓄積されており、スタッフは閲覧できます。

「厚生労働省の手引きには、身体抑制のための『治療の変更』については掲載されていません。なぜなら医療の世界では、エビデンスに基づいて治療を行うのが必須であるため、経鼻胃管が栄養的にベストならばそれ以外の方法を考えないからです。だからこそ、みなさんで知恵を出し合って工夫してほしいのです」

患者さんの幸せを第一に考える

研修の後半は質疑応答の時間が設けられました。重度の意識障害や神経難病などの入院患者さんの療養を担当する医師からは、「人工呼吸器をつけている統合失調症の患者さんがいます。夜間に暴れて呼吸器を外そうとするのですが、呼吸に関しては栄養と違って外されると生命に危険が及ぶので、どうしても外すわけにはいきません。それでやむなくミトンをつけてもらっているのですが、何かいい方法が考えられるでしょうか」という質問が寄せられました。

武久さんはそれに対して、「コミュニケーションはとれる方ですか?」と尋ねました。その患者さんは意識ははっきりとありますが、ALSを患い、気管切開をしているため声が出せず、言葉でのコミュニケーションが上手くできない方でした。

「だとすれば、自分の言いたいことが医療者に伝えられないことが、ストレスにつながっている可能性も大いにあると思います。最近、ALSの患者さんを対象に、視線とスイッチによって文字を入力できる『オリヒメ』という意思伝達装置が医療現場で導入され始めています。例えばそういうコミュニケーションツールを導入することで、患者さんのストレスが減り、問題行動の抑制につなげられるかもしれません」

最後に武久さんは、次のように述べました。

「身体抑制をゼロにする方法の答えは、一つではありません。現場ごと、患者さんごとにすべて状況は違いますし、QOLをどうやって高められるかに、正解はないと思います。ただそれでも『今の状況がずっと続いて、この患者さんは幸せなんだろうか?』という視点を常に持っていれば、身体抑制のような人権を損なう措置は自然とゼロに向かっていくはずです。ここにいる全員が同じ方向を向いて、それぞれに良い方法を考えていってほしいと思います」

身体抑制はこれまで日本の医療現場の多くで、「仕方がないこと」として続いてきた現実があります。しかし本当に「仕方がないこと」なのか、本当は医療者たちの都合を患者さんに押し付けているだけではないのか。研修を受けたスタッフは、一人ひとりがその内省を胸に、身体抑制ゼロに向けての努力を続けていくことでしょう。

プロフィール

ライター

大越裕

おおこし・ゆたか

神戸在住。㈱テックベンチャー総研の創業メンバーであるとともに、理系ライター集団、チーム・パスカルの一員として研究者やテクノロジー企業のインタビュー記事を多数手がける。