人間は動くことによって精神的・身体的なバランスを保っています。それゆえ、病気やケガなどの治療のために寝込んだ後は、筋肉や関節だけでなく、臓器機能まで低下してしまいます。さらに長く安静を強いられると、精神的にも抑うつ状態になったり、認知症が悪化したりすることもあります。

このように、安静状態による身体活動の低下から、二次的に発生する身体・精神機能の障害は「廃用症候群」と総称されています。もともと体力がない高齢者の場合は、廃用症候群の進行が早く寝たきり状態に陥ることも少なくありません。そうならないためには、できるだけ早い段階からベッドを離れる「離床」が重要なカギになります。

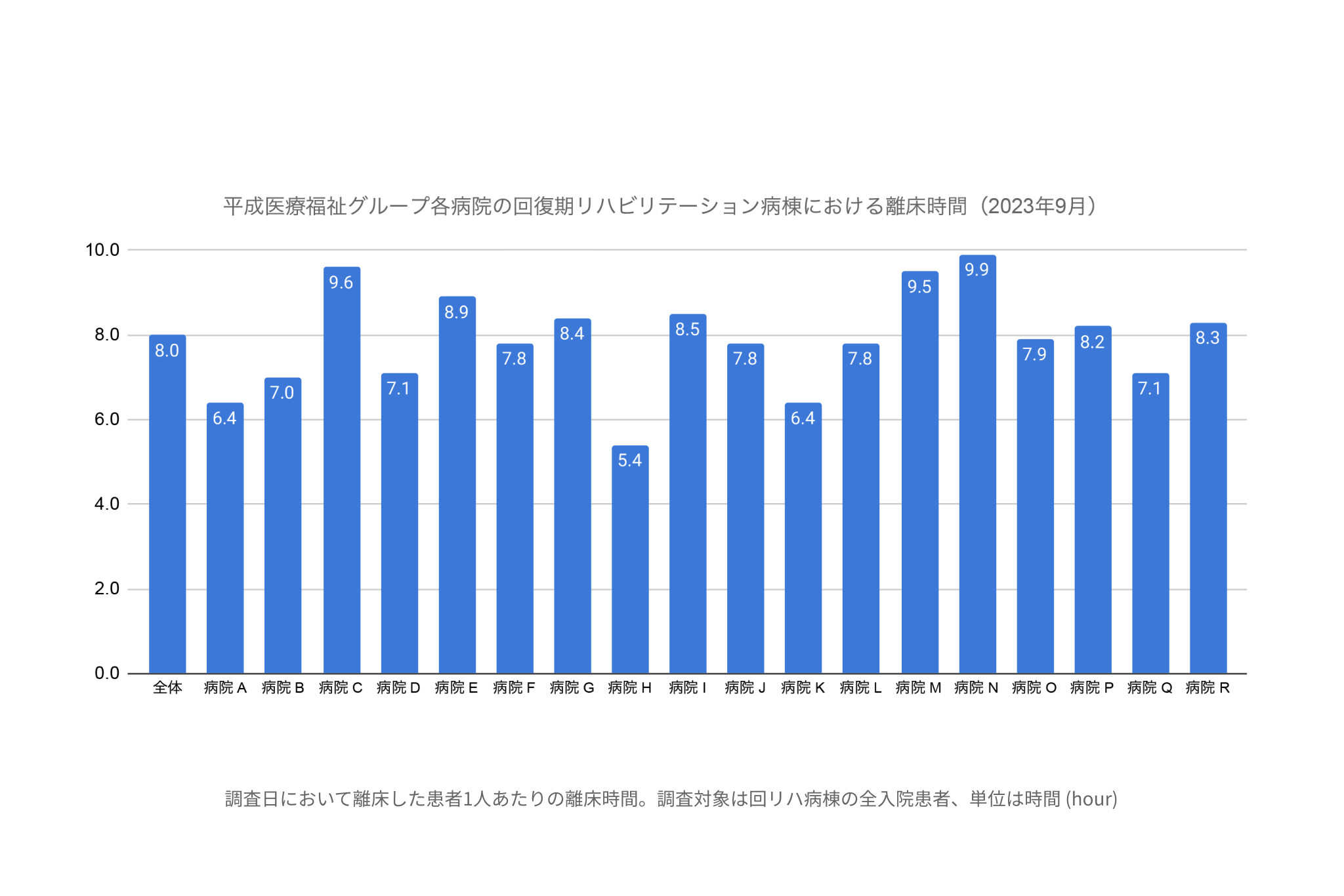

平成医療福祉グループでは、2015年度からリハビリテーション部門に離床促進チームを設置。各病棟に離床コーディネーターを配置し、患者さんの離床を促すさまざまな活動を行っています。この取り組みについて、平成医療福祉グループ代表・武久敬洋さん、同グループ・東浦平成病院(兵庫県・淡路市)の村山一朗さん、小林永子さんにお話を伺いました。(構成・執筆:杉本恭子/writin’ room、撮影:生津勝隆)

<プロフィール>

武久敬洋(たけひさ・たかひろ)

平成医療福祉グループ代表。徳島県神山町在住。3人の子どもの父。2010年、平成医療福祉グループへ入職。以降、病院や施設の立ち上げなどに関わりながら、グループの医療・福祉の質向上に取り組む。2022年、グループ代表に就任。共同編集した著書に『慢性期医療のすべて』(2017 メジカルビュー社)がある。

村山一朗(むらやま・いちろう)

作業療法士。東浦平成病院リハビリテーション科部長代理。平成医療福祉グループ リハビリテーション部 離床促進チーム リーダー。

小林永子(こばやし・えいこ)

作業療法士。東浦平成病院リハビリテーション科 作業療法士主任/離床チームリーダー、回復期病棟 離床コーディネーター。

身体機能の低下を防ぐ「離床」の取り組み

武久さんが、「平成医療福祉グループ全体で離床に取り組もう」と決めたのは2015年のことでした。

当時、武久さんは、回復期リハビリテーションを中核に据える世田谷記念病院で、臨床医として働きながら病院運営に関わっていました。回復期リハビリテーション病棟には、急性期の治療を終えた人たちがリハビリのために入院されています。患者さんと日々向き合い、「患者さんをもっと良くするために何ができるだろう?」と考えるなかで、廃用症候群に注目したそうです。

武久さん「毎日16〜18時間ベッドから離れて生活する健康な人でも、身体機能を維持するのがやっとです。入院してベッドで過ごしていれば、程度の差はあっても必ず廃用症候群は起きます。もともと全身状態がギリギリの高齢の方にとって、廃用症候群はさらに深刻で、早めの対処が必要です。活動性が低下することで、筋力や食欲が落ち栄養状態が悪くなると、さらに筋力が低下して活動性が低下するという悪循環に陥ってしまうのです。

「今まで、病院として身体機能を向上させるリハビリに力を入れてきたけれど、離床が不足することによる廃用症候群には対処できていないのではないか」。そう考えた武久さんは、平成医療福祉グループのリハビリテーション部に「離床促進チーム」を設置。さらに、各病院の病棟ごとに離床コーディネーターを置くことにしたのでした。

武久さん「食事であれば管理栄養士、リハビリなら理学療法士や作業療法士と専門に担当する職種がありますが、離床を専門とする職種はありません。むしろ、多職種連携によって進める必要があります。そこで、職種間の連携をコーディネートしながら、離床を促進する責任者として『離床コーディネーター』をつくることにしたんです」。

このとき、離床促進チームに参加したひとりが、東浦平成病院の作業療法士・村山一朗さん。現在は、同チームのリーダーとしてグループ全体の離床の取り組みを推進しています。同病院の離床チームリーダーを担う作業療法士・小林永子さんにお話を伺ってみましょう。

注)本記事では、主に回復期リハビリテーション病棟に入院されている患者さんのなかで、安静を必要としない方たちに対して、体調や症状に配慮しながら行われている離床の取り組みを取り扱います。

「ただ起きているだけ」ではない、目的ある離床を。

離床促進チームに参加したとき、村山さんは「わくわくした」と話します。作業療法士として患者さんに接するなかで離床の必要性を実感していたし、職種を超えた連携の必要性も感じていました。グループ全体で取り組めるなら、各病院の離床に対する意識を変えていくことも期待できます。目指すのは、「ただベッドから起きて座っているだけ」ではない、「目的のある離床」。まずは、離床促進チームのメンバーが所属する病院から動きがはじまりました。

村山さん「東浦平成病院では、離床に関する勉強会からスタートし、看護・介護と連携して離床を促していきました。たとえば、午前と午後のリハビリの間が空いていると、患者さんは病室に戻って寝てしまうんですね。そこで、午前のリハビリ後にそのままリハビリテーブルでアクティビティをはじめたり、病棟で企画するレクリエーションに参加してもらったりと、起き続けてもらえる流れをつくるスケジューリングに力を入れました」。

病棟のカンファレンスでは、他の職種との協力関係をつくり離床活動を展開していきました。ただし、「離床っていいよね」と思ってもらうだけでは具体化しません。「何かひとつ定着させよう」とはじまったのが、リハビリテーション科主導による「毎日ラジオ体操プロジェクト」でした。

村山さん「毎日ラジオ体操を続けていると、看護師さんたちも来てくれたり、病棟のクラークさんが音声のセットをしてくれたりするようになりました。介護士さんたちは、ラジオ体操の時間に合わせておむつ交換をするなどの協力をしてくれています。今では、病棟で看護部主導による脳トレ大会に、リハビリテーション部が患者さんを連れて行って一緒に関わるという動きもあります」。

介護士経験をもつ小林さんは、月に一度「院内デイ」というレクリエーションを企画。小林さんのハリのある明るい声に、患者さんたちの表情がほぐれていきます。

小林さん「他の病院で行われている院内デイの事例を見て、試しにやってみたら患者さんたちの受けが良くて。デイサービスを楽しんでいた人たちにとっては、『退院したらまた参加できる』という意欲の引き出しになりますし、初めての人たちには『こんなレクがあるなら、退院後に近くのデイサービスに行ってみよう』という動機付けになっています」。

「うまくいくことばかりではない」「試行錯誤の連続」とふたりは口を揃えて繰り返します。しかし、その言葉からは「患者さん」とひとくくりにするのではなく、一人ひとりを人として尊重しようとする真摯な思いが感じられました。

一人ひとりに適した離床のあり方を求めて

あたりまえのことですが、「起きている時間に何をしているか」は人それぞれ。同じ家で暮らしていても、家族一人ひとりの過ごし方があります。村山さんたちは、「患者さんは入院前にどんな生活をしていたのか」を知ることも大切にしています。

村山さん「たとえば、朝起きてから午前中は家のなかでごろごろして、昼食後に畑を耕して夕方にはお風呂に入る人であれば、午後を中心に体を動かすほうがいいかもしれません。また、リハビリ中に理学療法士と話したこと、病棟での介護士さんとの会話から、『将棋が好き』とわかれば、離床スケジュールに将棋を組み込むこともあります」。

患者さんの自宅に伺って、本人やご家族からふだんの生活について聞き取る「入院時訪問」を実施しています。家のなかの段差や手すりの有無などを確認し、許可を得て撮影。危険があれば改善を提案します。また作業療法士は、入院時訪問でのリサーチ結果をもとにADOC*を用いて「何をすることを大事にしてきたのか」を患者さんから聞き取ります。

*ADOC(Aid for Decision-making in Occupation Choice)。リハビリ現場における目標設定プロセスを支援・改善するiPadアプリ。

小林さん「もし、料理することを大事にする人なら、ご自宅に帰るまでに調理動作を再獲得してもらうという目標を立てます。理学療法士には、リハビリで調理訓練ができる身体機能レベルを上げてもらうように伝え、作業療法士は調理の遂行機能や作業のための持久性を見ながら調理訓練を実施します」。

目標がないと気持ちが乗らないリハビリも、退院後の生活をイメージできれば意欲的に取り組めるというもの。小林さんは、「入院している患者さんの立場に立って考えることが一番大事」だと言います。

小林さん「介護の現場で働いていたとき、施設長から『自分が入所したい施設をつくれ』といつも言われていました。今も、自分たちが入院したいと思える病院にしたいと思いながら働いています。なかなか100点満点のお力添えをするのは難しいけれど、常に『何ができなかったんだろう?』と反省し続けて、自己研鑽していくのが私たちの役割だと思っています」。

疾患を見る医療から人の全体を見る医療へ

武久さんは、高齢者医療における離床の取り組みは「地味で難しく、成果が見えにくい」と言います。それでも、グループ全体で離床を促進するのは、「病院は病気だけを見る場所ではない」と考えているからです。

武久さん「私たちの病院は、QOL*を向上させるための介入をする場所だと思っています。狭い意味での医療行為は患者さんのQOLを向上させるひとつの手段でしかありません。病気を治すのは当然であって、『病気だけではない部分をどれだけ見ていけるか』が僕らの医療の質だと思うんです。身体機能や精神機能を改善するとともに、自宅や地域の環境調整もして、家に帰れるようにしてあげたい」。*Quality of Lifeの略。治療・療養生活を送る患者さんの生活の質のこと。

「QOLという観点では、『入院中のQOL』と『退院後のQOL』というふたつの考え方がある」と武久さん。離床には、入院中のQOLを高めることで医療の結果に良い影響を与え、それによって退院後のQOLを最大化するという可能性があります。

武久さん「離床の取り組みは、治療ではなくケアだと言えます。医療業界では、”ケア“といえばおむつ交換や食事介助だと考えられています。精神科医の斎藤環さんが以前、『治療は病理モデルであり、悪いところを見つけてそこを補う、削る』のに対し、『ケアはその人の健康的な部分に働きかける。強みや健康さをいかに活かし伸ばしていくかを考える』と説明されていて、その通りだなと思いました*。この意味合いでのケアを、病院のなかにしっかり入れていきたいと思っています」。*対話の効用〈わたし〉と〈あなた〉のあわい|オープンダイアローグ:斎藤環(精神科医)

人間は生きているかぎり、病気であっても必ず「強みや健康さ」を保ちつづけているはず。ケアの視点で見る離床の取り組みは、まさしく「病気」と「健康さ」の両方に働きかけるあり方だと言えるのかもしれません。

プロフィール

フリーライター

杉本恭子

すぎもと・きょうこ

京都在住のフリーライター。さまざまな媒体でインタビュー記事を執筆する。著書に『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』(フィルムアート社)。